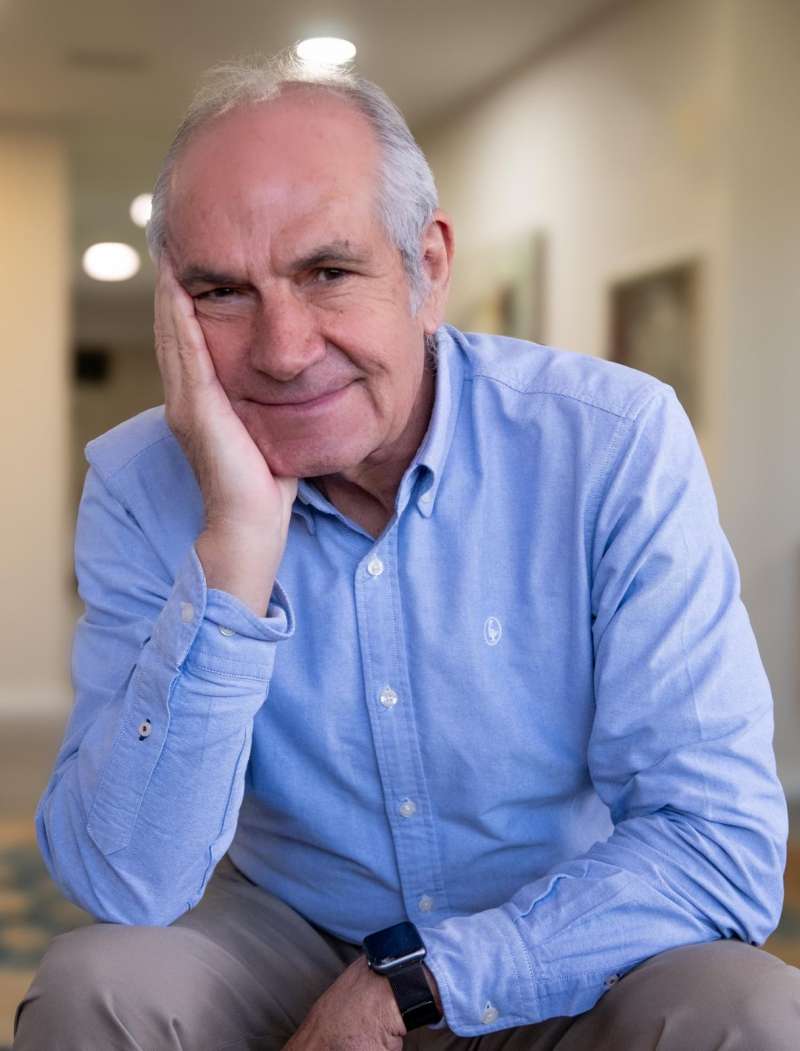

Antonio Caño, director del diario El País entre 2014 y 2018. /FOTO MENA SAMBIASI

Antonio Caño, director del diario El País entre 2014 y 2018. /FOTO MENA SAMBIASIEl monstruo español. La frase puede evocar cualquier pesadilla y el sustantivo dice poco o nada a favor del sustantivo. No obstante, representa al personaje que ha escogido Antonio Caño, periodista con una dilatada experiencia que incluye cuatro años de director del diario El País, para protagonizar su último libro que titula precisamente de ese modo: El monstruo español. En concreto se refiere a Francisco Macías, el dictador guineano que inició su andadura como funcionario español.

-Usted ha comentado en algunas ocasiones que le gusta abordar temas que no forman parte del menú de la actualidad española. ¿Por ese motivo ha escrito este retrato del fin de la colonización española en Guinea Ecuatorial, un país que conoce por su pasado como corresponsal?

-Soy periodista y siempre trato de revelar información o hechos que no son conocidos y que el pueblo debe de conocer. Se trata de mirar con retrospectiva, porque ese acontecimiento había pasado al olvido y constituye una ignorancia a la que conviene poner fin. Guinea fue parte del territorio español, como lo son Cádiz o Badajoz, y España tiene una responsabilidad moral e histórica con ese país que consiguió su independiente en 1968, por lo que no hace tanto.

-¿Y por qué considera que España tiene esa responsabilidad en el presente de Guinea?

-Macías era funcionario español y cobraba un sueldo de España, como muchos de sus cargos percibían sus salarios del Ejército español. No se puede vivir de espaldas a los acontecimientos. Mucha gente desconoce que existe un país en el África subsahariana que habla español. Estoy convencido de que si preguntas a sus ciudadanos si quieren volver a ser españoles, la mayoría respondería que sí.

-Esa relación contrasta con la escasa atención que se presta a Guinea, al contrario que sucede con otras excolonias o incluso con países con nula vinculación con España y que sí son reivindicados como modelo o para defenderlos por diferentes partidos. ¿A qué cree que se debe esta circunstancia?

-Todos los partidos políticos han preferido echar tierra sobre este tema. Mientras el Sáhara sirve de bandera para algunos, con Guinea no ha ocurrido esto y se ha dejado como materia reservada (así lo declaró Franco) y olvidada ahora. No ha interesado ni a derechas ni a izquierdas. De hecho, uno de los grandes constructores de ese régimen sanguinario de Macías fue un abogado español republicano y activista antifranquista que quiso dar un toque socialista a esa dictadura. Solo Felipe González denunció la situación en Guinea.

-Hablemos de periodismo, una profesión a la que usted lleva casi cinco décadas dedicado. Cuando fue director de El País, entre 2014 y 2018, impulsó su transformación digital. ¿Cree que, tal como han evolucionado los medios de comunicación, fue precursora o se quedó corta?

-Tenía que haber insistido más. En aquel momento parecía atrevida esa transformación; no obstante, con perspectiva pienso que fue insuficiente. El problema radica en que todavía no sabemos cuál es el modelo claro de negocio para los medios. La incertidumbre es igual o peor que hace ocho años. La industria sigue sin encontrar una solución de futuro empresarial y la profesión periodística se devalúa.

-¿Y no cree que el colectivo de periodistas hablamos y escribimos poco sobre nuestra profesión, pese a su importancia social, y cuando lo hacemos solo destacamos las facetas negativas, como esa devaluación?

-Nuestra gran defensa la constituye precisamente el hecho de que nuestra profesión es más importante que nunca. Se produce la circunstancia de que resulta muy difícil mantener una democracia de calidad con medios de comunicación débiles, porque reduce el derecho de la ciudadanía a disponer de información creíble. Los medios ahora son más vulnerables a presiones del poder político, y sobre todo del Gobierno, porque son más frágiles.

-¿Vislumbra alguna solución?

-Hay dos opciones: que el poder político sea consciente del papel de los medios en la democracia y lo respete o que los medios encuentren la forma de recuperar la pujanza económica para permitir que los periodistas desarrollen su labor en las condiciones adecuadas. De lo contrario resulta difícil que perviva la democracia.

-¿Hasta ese punto considera que hemos llegado de riesgo de supervivencia de la democracia por la fragilidad del sector de medios de comunicación?

-En una democracia resulta un asunto central el papel de los medios para que lleven a cabo su función de control y supervisión de los poderes públicos. Si no lo pueden hacer por la debilidad que comentamos en su modelo de negocio, todo se tambalea.

-Usted ha sido corresponsal en diferentes continentes en los tiempos de bonanza de esta especialidad del periodismo. Ahora, en esa situación de crisis empresarial que relata, muchos medios escatiman o reducen la inversión en cobertura internacional. ¿Piensa que esta circunstancia provoca que tengamos, como sociedad, una visión más desajustada o irreal de acontecimientos de índole mundial? Y aquí podríamos volver a enlazar con su libro…

-Desde luego hay menos periodistas que cubren la actualidad internacional y aquellos que lo hacen se encuentran en condiciones precarias. Yo viví la época en la que los corresponsales teníamos tiempo y recursos. Ahora no ocurre esto pese a que sobreviven periodistas brillantes gracias a su atrevimiento, arrojo y valentía más que a las condiciones de trabajo que padecen.

Comparte la noticia

Categorías de la noticia