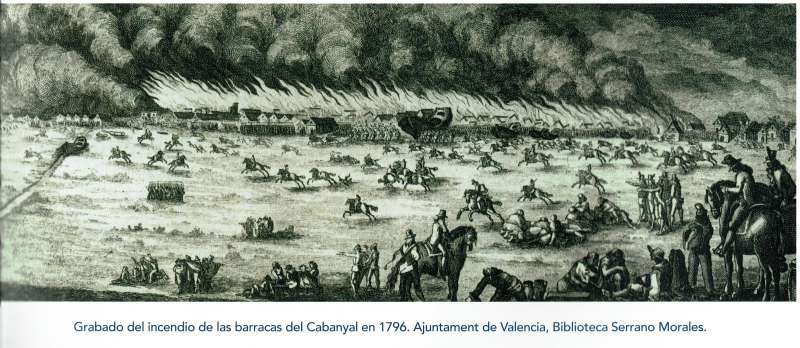

Grabado del incendio de 1796/ EPDA

Grabado del incendio de 1796/ EPDAEstos calurosos y aciagos días de agosto en los que el fuego se enseñorea de una enorme masa forestal de nuestro país, sobresaliendo especialmente el que, con virulencia, asola tierras castellonenses y alicantinas, reviven en cada uno de nosotros miedo atávico y, a la vez, fascinación. Paradojas de la vida, como paradójico parece el titular de estas líneas, pues, muy a nuestro pesar, se acepta que un fuego surja - fortuita o premeditadamente – en lugares propicios para ello, pero… ¿en un arenal? Pues, eso es lo que hace más de doscientos años ocurrió en la playa de la ciudad de Valencia, particularmente en el Cabanyal, una de las tres partidas (las otras dos eran el Canyamelar y el Cap de França) en que estaba dividido el asentamiento de pescadores que, en el último tercio del siglo XVIII, surgió en el arenal playero.

Como se lee en la adición hecha en 1805 al libro de Pascual Esclapés “Resumen historial de la fundación y antigüedad de la Ciudad de Valencia” (1738): “Por la Quaresma del año 1796, ocurrió la fatal desgracia de haberse prendido fuego en algunas de estas Barracas (por descuido, o maliciosamente como se dixo) a tiempo de estar por la tarde oyendo la mayor parte [de la población] la misión, por ser domingo. Expectáculo (sic) lastimoso que se repitió segunda vez. Ochenta y seis de ellas fueron violenta víctima de la voracidad de las llamas. Las leves chispas que el viento transportaba eran incentivo suficiente para alguna algo distante a quien las llamas no llegaban a lamer, y ésta comunicaba la destrucción a las inmediatas. Esta fatalidad fue origen del mayor lucimiento que se advierte. Respetó el voraz elemento las pequeñas alquerías o casas de cal y canto que había entre las Barracas, aunque destruyéndolas en parte: y por lo mismo se mandó que no se construyesen chozas cubiertas de paja y anea, sino hechas de materiales como las de la Ciudad”.

Las autoridades aprovechan la ocasión para transformar aquellos poblados de pescadores y marineros surgidos sin planificación alguna junto al Grau en lo que en el lenguaje de la época se llamaba Nueva Población, creada bajo los principios del racionalismo ilustrado. Asombra ver todavía hoy qué hubiera sido de aquellos poblados – aquí si cabe usar esta conmiserativa denominación – marítimos si se hubiera llevado a cabo la transformación propuesta por el Gobernador, Capitán General de Valencia y Presidente de su Real Audiencia entre 1795 y 1797, don Luis de Urbina y Ortíz de Zárate.

Frente a unas insalubres acequias al descubierto se planificó su cubrimiento, canalización y distribución del caudal a las nuevas viviendas. Frente a unos caprichosos agrupamientos de frágiles barracas la construcción de sólidas casas de mampostería de tres categorías: las más modestas, de una sola planta y junto a la franja arenosa, para pescadores; para los patrones y marineros viviendas de dos plantas y, para los visitantes de Valencia que solían “tomar las aguas” durante el verano, las construcciones de tres alturas, destinando la planta baja a familias locales con pocos recursos que se ocupaban de su mantenimiento durante todo el año. Se conservarían la ermita de Ntra. Sra. del Rosario, en el Canyamelar y la antigua de Ntra. Sra. de los Ángeles – entonces en fase de reconstrucción – frente a la cual se levantaría una gran plaza ovalada y porticada para mercado y recreo de los vecinos del Cabanyal y el Cap de França. Otra plaza, igualmente porticada y con los mismos fines pero cuadrangular se construiría entre el Canyamelar y el Cabanyal, justo donde hoy se halla la Plaça de la Creu del Canyamelar.

También se proyectó un camino amplio y recto que partiendo de la Alameda llegaba hasta el Canyamelar.

Todo eso quedó reflejado en el “Plan Topográfico de la Población que se proyecta en la Playa de la Ciudad de Valencia” de 1796. No pudo ser.

Ese conjunto urbanístico proyectado, único en los alrededores de la capital, era el auténtico Pueblo Nuevo del Mar, hermano, con sus peculiaridades, de otros enclaves de origen ilustrado (la Barceloneta; Sant Carles de la Ràpita, etc.) en la costa mediterránea.

Una vez pacificado el Mediterráneo después de la firma del Tratado Hispano-Argelino de 1786 que terminó con la piratería y el corso norteafricano se pudo pensar en la creación de núcleos urbanos estables en la misma costa así como en la construcción y ampliación de infraestructuras portuarias como el puerto de Valencia en el Grau, autorizándolo, además, para comerciar con América en 1791.

El decimonónico y constitucional municipio Pueblo Nuevo del Mar no fue más que un pálido remedo de aquel gran proyecto concebido por el ilustrado Urbina.

Justamente por eso no dejó de castigar el fuego a los laboriosos habitantes del Pueblo Nuevo del Mar, en este caso cebándose en la más pequeña – pero la más genuinamente pescadora - de las tres partidas: el Cap de França.

El 30 de mayo de 1875 surge otro fuego en un barraca, que, con la ayuda del viento de poniente, consume nada menos que doscientas cincuenta de ellas, dejando en la más absoluta miseria a sus moradores. Los elementos más sensibles socialmente reaccionan de inmediato, así la Real Sociedad Económica de Amigos del País abre una suscripción popular por la que recauda 93.706 pesetas; se forma también una Junta de Socorros, presidida oficialmente por el Gobernador Civil de Valencia pero, dirigida “de facto” por un popular y querido sacerdote, a la sazón vicario de la iglesia de Ntra. Sra. del Rosario del Canyamelar: el aún recordado Luís Navarro Oliver.

Otro notable contribuyente en paliar aquellos daños fue José Campo, importante financiero y político valenciano, quien construyó a sus expensas un importante número de viviendas.

Aún se sufrieron allí dos incendios más, uno en 1883 y otro en 1888.

Comparte la noticia

Categorías de la noticia